L’athérosclérose résulte d’un dépôt progressif de lipides dans les artères, formant des plaques inflammatoires pouvant obstruer la circulation sanguine. Cette maladie silencieuse expose à des risques majeurs tels que l’infarctus et l’accident vasculaire cérébral. Comprendre ses mécanismes et identifier ses facteurs de risque permettent de mieux prévenir et limiter ses conséquences.

Définition, mécanismes et risques majeurs de l’athérosclérose

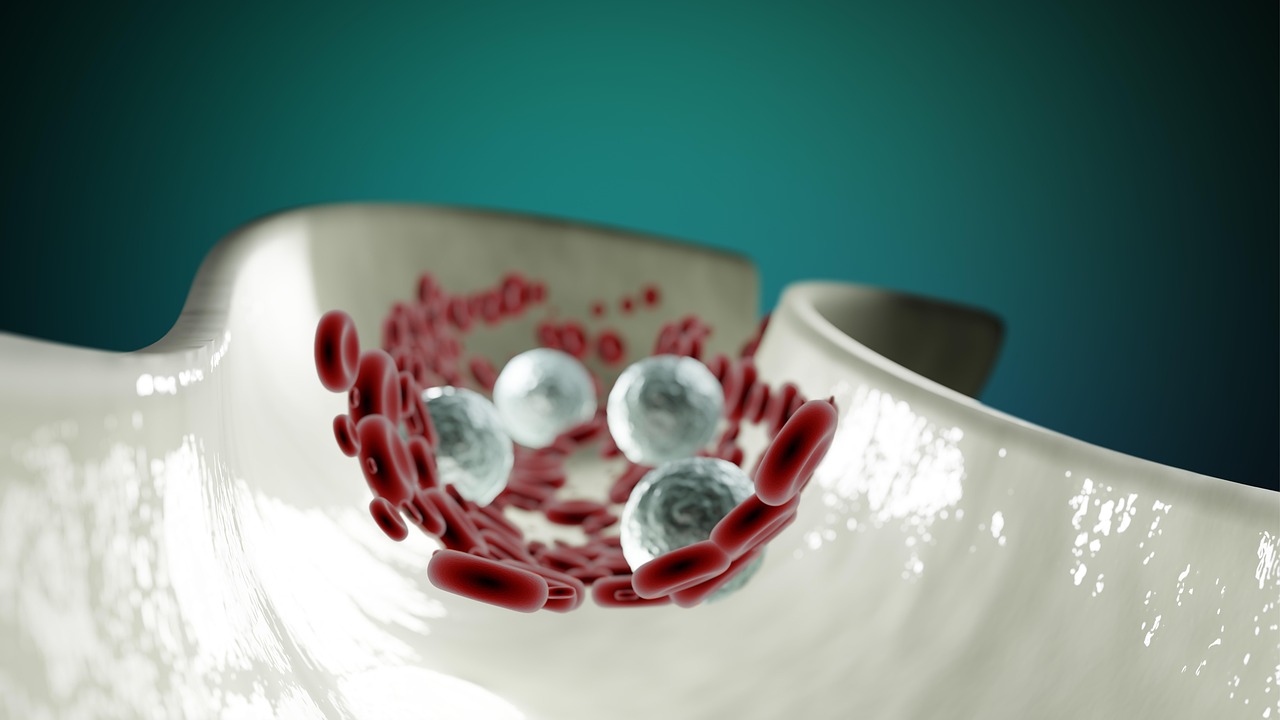

L’athérosclérose est une maladie chronique des artères de moyen et gros calibre où, sous l’effet de dépôts progressifs de lipides (principalement du cholestérol LDL), se forment des plaques d’athérome contenant des cellules inflammatoires, du calcium et du tissu fibreux. Ces plaques évoluent silencieusement. À la différence de l’artériosclérose, terme générique désignant tout durcissement des artères (incluant l’athérosclérose, certaines calcifications et l’atteinte des petites artères), l’athérosclérose cible spécifiquement l’accumulation lipidique et inflammatoire dans la paroi artérielle. Pour plus de détails, cliquez ici.

A voir aussi : Yoga et arthrose : améliorer la mobilité et soulager la douleur

Le développement de ces plaques s’initie par une lésion de l’endothélium (couche interne de l’artère), liée à des facteurs comme le tabac, l’hypertension, le diabète ou l’hérédité. Les LDL, particulièrement s’ils sont oxydés, s’accumulent puis déclenchent une réponse immunitaire : macrophages et cellules musculaires lisses prolifèrent, piégeant les lipides et formant le noyau nécrotique central. Ensuite, la chape fibreuse tente de stabiliser la plaque, mais peut se fragiliser avec le temps. Un stress ou un effort intense peut suffire à provoquer la rupture de la plaque, libérant alors un caillot qui bloque brutalement l’artère.

Les risques majeurs dus à l’athérosclérose sont les complications cardiovasculaires : infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral (AVC), artériopathie des membres inférieurs, lésions coronaires et cérébrales, ou ischémie d’organes. Les symptômes apparaissent tardivement : douleurs thoraciques à l’effort, essoufflement, claudication intermittente, troubles neurologiques (en cas d’atteinte cérébrale), voire urgence médicale en cas d’occlusion soudaine. L’hérédité, une alimentation déséquilibrée, la sédentarité et certaines maladies comme le diabète aggravent ce risque.

Cela peut vous intéresser : La vaccination chez l’enfant : tout comprendre

Diagnostic, facteurs de risque et évolution clinique

Facteurs de risque : modifiables et non modifiables

Les facteurs de risque cardiovasculaire incluent le tabac, l’hypertension, le diabète, l’hypercholestérolémie, l’obésité abdominale, la sédentarité et l’alimentation déséquilibrée. Parmi les non modifiables, l’âge et l’hérédité pèsent fortement, tandis que les hommes et les personnes ayant une histoire familiale d’accidents vasculaires sont plus exposés. Une gestion stricte de ces facteurs réduit de manière démontrée le risque d’athérosclérose et prévient les complications des lésions artérielles.

Signes avant-coureurs, symptômes et formes silencieuses

Les symptômes de l’atteinte artérielle tels que douleurs aux jambes, crampes à la marche (claudication), fourmillements, ou refroidissement des membres apparaissent tardivement, lorsque la sténose dépasse 70 %. L’obstruction aiguë peut entraîner une urgence avec douleur brutale, pâleur, absence de pouls ou, dans le cas d’une artère fémorale bouchée, un déficit fonctionnel sévère. Beaucoup de patients restent cependant asymptomatiques, ce qui complique le diagnostic des maladies vasculaires.

Méthodes de diagnostic et évaluation de la gravité

Le diagnostic des maladies vasculaires repose sur des bilans sanguins (cholestérol, glycémie, marqueurs inflammatoires) associés aux techniques d’imagerie pour maladies vasculaires : Doppler, scanner, IRM, qui permettent d’identifier le rétrécissement artériel ou la présence de plaques calcifiées. L’évaluation du risque cardiovasculaire s’appuie sur le degré d’obstruction, la localisation et les antécédents.

Complications et évolution des lésions artérielles

L’évolution clinique de l’artérite dépend de la progression des plaques : un rétrécissement chronique contraint l’irrigation, mais la rupture soudaine expose à l’infarctus ou à l’AVC. Les complications des lésions artérielles comprennent la calcification (rendant les artères rigides), la thrombose, ou la gangrène, en fonction de la zone touchée. Le suivi ciblé et la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire s’avèrent essentiels pour limiter l’évolution clinique de l’artérite.

Prévention, traitements et avancées thérapeutiques

Stratégies de prévention et hygiène de vie

La prévention des maladies cardiovasculaires débute par la modification des habitudes quotidiennes. L’alimentation et la santé vasculaire évoluent main dans la main : consommer davantage de fibres, limiter les graisses saturées, privilégier des oméga-3 et augmenter les fruits et légumes favorisent le contrôle du cholestérol sanguin. Compléter cela par l’arrêt du tabac permet de limiter l’impact du tabagisme sur les artères, qui demeure un facteur aggravant clé. Les activités sportives recommandées pour la santé artérielle, comme la marche rapide ou le vélo, participent activement à la gestion des facteurs d’hypertension et préviennent les troubles articulaires liés à l’obésité.

Options thérapeutiques

En cas d’échec de la prévention, le traitement médical des plaques artérielles repose sur les statines, l’ézétimibe ou les inhibiteurs de PCSK9 pour rétablir un meilleur contrôle du cholestérol sanguin. Certains médicaments pour déboucher les artères limitent la progression ou stabilisent la plaque d’athérome. Si la gêne devient sévère, le traitement chirurgical des obstructions artérielles inclut angioplastie, stents et parfois pontage. Les traitements pour artérite des jambes visent aussi la restauration de la circulation et la prévention secondaire des lésions.

Pistes innovantes

La recherche s’oriente vers la prévention et le suivi à long terme, en affinant la caractérisation des plaques grâce à l’imagerie de haute précision. Les traitements complémentaires naturels et le nettoyage artériel par remèdes maison, comme certaines tisanes médicinales, sont aussi explorés, mais nécessitent validation scientifique.